Ich schlief bei offenem Fenster und irgendwann zwischen sieben und acht Uhr ratterten nicht Wäschewagen im Innenhof, sondern ich hörte Geschrei auf der Straße. Vermutlich hat jemand beim Afghanischen Gemüsehänder eine Gurke geklaut oder so. Ich döste/schlief weiter, bis mein Handy mich um halb zehn Uhr weckte. Nachdem ich in der Etagendusche geduscht hatte und mich in meine Klamotten (zum ersten Mal eine lange Hose, es war regnerisch und unter 20°) geworfen hatte, ging ich im Hotel frühstücken. Die haben leckere (noch oder wieder warme) Zimtschnecken und andere Pastries, außerdem hatte ich Wasser- und Honigmelone, und ein Brötchen mit Käse. Da gab es ein geniales Gerät, welches meine Aufmerksamkeit weckte.

Mein Plan für den Tag war eigentlich klar: Das Marinemuseum mit der „Peder Skram“ besuchen. Zuvor wollte ich eine Touristeninformation besuchen und eine „Copenhagen Card“ erwerben. Denn da ist neben der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs der Besuch unter anderem dieses Museums inbegriffen. Also zog ich los, erst mal wieder durch den Hauptbahnhof auf die andere Seite desselben, denn ich wusste, wo da eine Touri-Info war, da war ich schon gestern vorbeigekommen. Dort angekommen, zog ich eine Nummer und kaufte dann bei einer Dame am Schalter die Copenhagen Card. Ich ließ mir auch erklären, wie ich zum Marinemuseum käme, merkte mir aber prompt die Busnummer falsch. Ich kriegte das dann anhand der Broschüre heraus, die bei der Copenhagen Card dabei war, wollte aber erst den Bus in die falsche Richtung nehmen, aber der Busfahrer meinte, dass ich bestimmt in die andere Richtung wolle, was ich beherzigte. Schließlich nahm ich die Linie 2A in die richtige Richtung.

Da der Busfahrer meine englische Frage nach der richtigen Haltestelle für das Museum nicht richtig verstand, guckte ich während der fahrt auf meine Position in Google Maps. Schlau wäre wahrscheinlich gewesen, bei der Station „Operan“ auszusteigen, aber ich fuhr eine weiter und musste dann ein Stück zu Fuß zurück gehen. Zunächst sah ich einen Zaun und ein Schild, welches darauf hinwies, dass dahinter ein militärisches Gebiet sei (zumindes, wenn ich es richtig verstanden habe). Dann kam ein weit offenes Tor und dahinter Fahrzeuge, deren Aufschrift ich als „Militärpolizei“ interpretierte. Aber Google Maps schickte mich in die Richtung, also weiter. Schließlich kam ich bei den Museumsschiffen an, der Fragatte „Peder Skram“, dem Raketenschnellboot „Sehested“ und dem U-Boot „Sœlen“. Ich wollte schnurstracks auf das Schnellboot dackeln, wurde aber von einem Guide (vermutlich ein Veteran) darauf hingewiesen, dass ich mir mit meiner Copenhagen Card erstmal ein Ticket bei der „Peder Skram“ besorgen solle. Das machte ich dann auch – es kostete nichts weiter mehr, aber trotzdem brauchte ich noch einen Wisch. Naja, die wollen ja auch sicherlich ihre Besucherzahlen auf dem Schirm behalten.

Derjenige, der mir das Ticket gab, händigte mir noch eine Broschüre aus und sagte, ich sei an Bord ohne Führung und gab mir Tipps, wie ich meinen Rundgang beginnen sollte. Aha… kein Guide. Einerseits irgendwie fein, auf eigene Faust das Schiff zu erkunden, andererseites sicher nicht die zeiteffizienteste Methode, denn so ein Schiff mit über hundert Metern Länge und sieben Decks (von der Maschine bis zur offenen Brücke, glaube ich) ist ja schon auch ein Labyrinth. Nicht alle Decks waren voll durchgängig, sondern es war mit viel hoch und runter verbunden. Am Ende brauchte ich eine Menge Zeit, um das Schiff (wie ich denke) im Wesentlichen komplett zu sehen.

An Bord ging es an Heck, wo eine Persenning das Achterdeck überspannte. Im Gegensatz zu modernen Fregatten hat das 1966 gebaute Schiff keinen Landeplatz, geschweige denn Hangar, für Bordhelikopter. Stattdessen stand hier ein Achtfach-Starter für Sea-Sparrow-Luftabwehrraketen. Dieser war während einer Modernisierung 1977-1978 zusammen mit den Harpoon-Startern und einer moderneren Radar-Ausrüstung nachgerüstet worden. Auf einem Video an Bord sah ich, dass hier vorher ein improvisierter Pool stand, in dem Besatzungsmitglieder badeten.

Ich kam an Torpedorohren und den zugehörigen Torpedos vorbei, ging dann ins Innere des Schiffes und landete in der Messe der Mannschaftsgrade und deren Kombüse. In der Nähe gab es eine Ausstellung (eigentlich nur Tafeln mit Text und Grafiken zum Lesen) zum kalten Krieg, der verdeutlichte, wie NATO-Kräfte wie eben dieses Schiff im Falle einer drohenden Invasion des Warschauer Paktes Landungsschiffe der sovietischen, polnischen und ost-deutschen Marinen hätten aufhalten sollen. Primär hatten möglichst schnell die Seegebiete vor den skandinavischen Ostseeküsten vermint werden sollen, Prioritäten lagen also beim Aufhalten von gegnerischen Landungsschiffen und dem Schutz der eigenen Minenleger – unter Aufbietung aller Kräfte und um jeden Preis. Zahlenmäßig waren die Seestreitkräfte der NATO im Ostseeraum dem Warschauer Pakt 1:4 unterlegen. Andererseits hätte es nach Einschätzungen der Militärs genügt, ein Drittel der Landungstruppen des Wahrschauer Paktes zu vernichten, um die Invasion lange genug zu verzögern, bis Hilfe aus den USA käme. Außerdem war man offenbar bezüglich der elektronischen Ausrüstung und Vernetzung der eigenen Einheiten dem Warschauer Pakt am Ende weit überlegen, wie es aussieht.

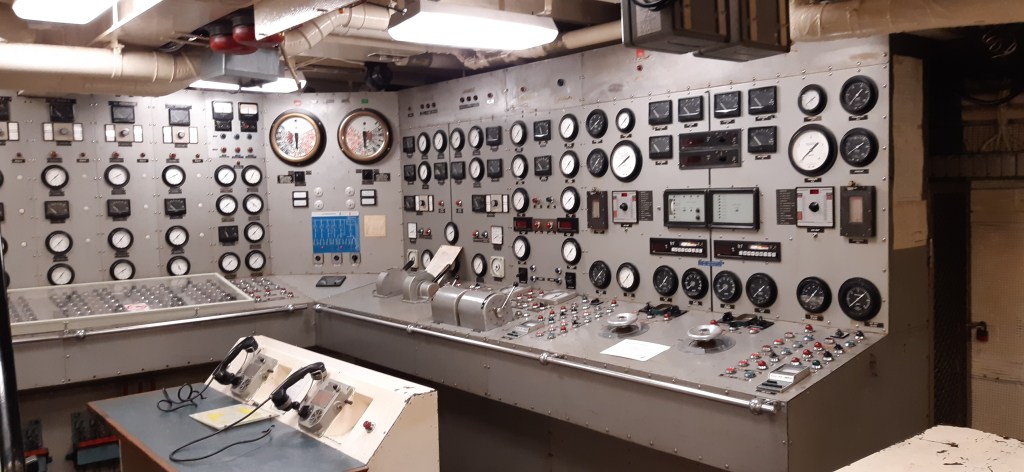

Ich wühlte mich weiter, ohne die Broschüre mit dem Decksplan zu konsultieren, durch das Innere und Äußere der „Peder Skram“. Dabei sah ich das Büro des Quartermasters, Mannschaftsquartiere, Duschen und Wäscherei des Schiffes, die Offiziersmesse und die Kammer des Kapitäns. Dann sah ich die Brücke, die offene Brücke darüber und den „O-Rum“ (zu gut deutsch Combat Information Center) darunter. Auch wenn die „Peder Skram“ ein Museumsschiff ist: Es ist das erste vergleichsweise moderne Schiff, dass ich mir so detailliert ansehen konnte. Bei einem Hafengeburtstag in Hamburg war ich einmal auf einer Fragatte der Bremen-Klasse (gerade wurde das letzte Schiff dieser Klasse ausgemustert), aber da kam ich nicht in das CIC. Das Combat Information Center ist das technische Herz eines modernen Kriegsschiffes, auch heute noch. Hier laufen alle Sensorinformationen des eigenen Schiffes von Radar, Sonar und teilweise auch Videokameras zusammen – sowie außerdem die von befreundeten, anderen Einheiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Hier wird die Verteidigung des eigenen Schiffes sowie der Angriff auf feindliche Einheiten, sprich, der Einsatz der eigenen Waffensysteme gesteuert.

Das ganze war ziemlich atmosphärisch gestaltet. Mir war von Anfang an aufgefallen, dass sich sämtliche Radarantellen der „Peder Skram“ und der „Sehested“ drehten, und im CIC wurden (sicherlich „von Band“) englische Funksprüche abgespielt, es gab Sonargeräusche, und einige der Sichtschirme zeigten Radarbilder an. Nicht alles war irgendwie in Betrieb, aber es reichte, um das Gefühl zu vermitteln, wie es gewesen sein konnte, hier auf einem der etwa 10 Stühle zu sitzen und hochkonzentriert die Lage zu beobachten, immer bereit, vielleicht auf Beschuss reagieren zu müssen oder selbst irgendwas abzufeuern. Und das womöglich bei schwerer See.

Im CIC sah ich auch die Konsole für die Harpoon-Raketen. Diese waren ebenfalls bei der Modernisierung 1978-1979 hinzugekommen, acht Startrohre vor der Brücke, von denen jeweils vier nach vorne backbord und vier nach achtern steuerbord zeigten, waren dort aufgestellt worden, wo zuvor eins von zwei 127mm-Zwillingsgeschützen gestanden hatte. Das vorderer dieser Geschütze blieb an Bord. Das wichtigste Detail: Der Launch-Key war nicht in der Konsole. Auch bei dem Harpoon-Zwischenfall von 1982, als versehentlich eine Rakete gestartet wurde, die dann in einer Wochenendhaussiedlung einschlug (zum Glück, ohne Personenschäden zu fordern), soll der Abschuss-Schlüssel im Safe der Kapitänskammer gewesen sein – und trotzdem startete eine Rakete. Ein paar findige, dänische Journalisten haben sich mehrere Jahre seit dem Zwischenfall damit beschäftigt und in ihren Recherchen nicht nachgelassen, worauf am Ende der verantwortliche Offizier weitgehend entlastet wurde und stattdessen durch einen Vergleich mit dem Hersteller McDonnell-Douglas derselbe Schadensersatz an Dänemark bezahlte. Die Sicherheitsvorkehrungen gegen einen versehentlichen Abschuss der Harpoons war anfangs mangelhaft gewesen, auf dem US-Schiff USS Koontz hatte es einen ähnlichen Zwischenfall gegeben, woraufhin die Sicherheitsmaßnahmen verbessert wurden.

Seezielflugkörper des Typs Harpoon sind auch heute noch auf amerikanischen Kriegsschiffen und denen ihrer Verbündeten in den Arsenalen, außerdem können sie auch von einigen Marineflugzeugen aus abgefeuert werden, und es gibt, glaube ich, auch landgestützte Versionen. Ich habe gelesen, mit einer Anzahl dieser Waffen könne heute die Ukraine die russischen Seestreitkräfte im schwarzen Meer soweit besiegen, dass eine Blockade der Weizenausfuhr nicht aufrechterhalten werden könne. (Aber wenn ich recht gelesen habe, hat man sich da ohnehin inzwischen geeinigt…) Wie auch immer: Es bleibt zu hoffen, dass die Dinger heute nicht mehr versehentlich starten und am besten bald auch nicht mehr gebraucht werden. Aber leider hat uns ja die jüngste Geschichte geleht, dass eine ideale Welt ohne schwerste Bewaffnung, von der wir spätestens seit 1989 träumten, im Moment eine Illusion zu sein scheint. Leider. Von mir aus könnten wir 99% aller Kriegsschiffe der Welt verschrotten und aus dem Rest Museen machen, die uns zeigen, was für Barbaren wir einst waren. Aber soweit sind wir offenbar noch nicht.

Ich sah mir dann noch einen Maschinenraum an, in dem neben den zwei Dieselmaschinen noch ein Dieselgenerator, ein Kompressor und eine Wasseraufbereitungsanlage untergebracht waren, den Maschinenkontrollraum und einen Maschinenraum, in dem unter anderem eine der beiden Gasturbinen stand. Die Bewaffnung des Schiffes war 1966 eher noch Zweiter-Weltkriegsstandard, aber der Antrieb war hochmodern, nämlich ein sogenannter CODOG – combined diesel or gas. Bis 15 Knoten reichten die beiden Dieselmaschinen, von denen jede eine Propellerwelle antrieb. Für Geschwindigkeiten bis 30 Knoten wurden die Diesel abgekoppelt und stattdessen zwei Pratt & Wittney-Gasturbinen über ein Untersetzungsgetriebe auf die Wellen geschaltet. Im Prinzip sind das Maschinen, die wie Flugzeugtriebwerke arbeiten, nur dass die die Drehbewegung der Turbinenwelle auf die Probeller übertragen. Der Nachteil dieser Maschinen ist, dass sie sehr viel Treibstoff verbrauchen, deswegen ist für weniger Fahrt der Antrieb mit den Dieselmaschinen effizienter. Diese Art von Antrieb ist auch heute auf vielen Kriegsschiffen noch aktuell, allerdings kommt bei sehr modernen Schiffen teilweise zusätzlich ein elektrischer Antrieb, der durch Dieselgeneratoren gespeist wird, zum Einsatz, was je nach gewünschter Geschwindigkeit noch effizienter ist.

Außerdem sah ich in den unteren Decks noch eine Kühlkammer für Lebensmittel und Munitionsmagazine, Munitionsaufzüge für Geschosse und Treibladungen für das 127mm-Geschütz vorne (keine Vollautomatik, zum Laden mussten die 25 kg schweren Geschosse sowie die Treibladungen teilweise von Hand aus dem Magazin in Munitionsaufzüge gesetzt und ein Deck höher dann wieder von Hand weitergegeben wieder in ein Karussellmagazin eingesetzt werden). Auch gab es noch ein Magazin für Sea-Sparrow-Raketen am Heck, neben den acht Raketen in den Startern gab es noch neun weitere im Magazin unterhalb des Starters, die mithilfe eines Krans an Deck nachgeladen werden konnten.

Außerdem gab es noch Räumlichkeiten, in denen Modellschiffe der dänischen Marine aus der Zeit des (teilweise noch frühen) kalten Krieges zu sehen waren. Diese standen zwar in Glaskästen, sind aber allesamt schwimmfähig, elektrisch angetrieben und fernsteuerbar, wie man auf Videos sehen konnte. Puh. Von dem Ölgeruch unter Deck und dem vielen Rauf und Runter war mir ein wenig schwummerig. Und es war schon nach 15 Uhr, ich guckte schon seit über drei Stunden im Schiff herum. Ich wusste nicht mal, wann das Museum schloss, aber ich war mit der „Peder Skram“ so ziemlich fertig und verließ das Schiff. Das Einzige, was ich wohl verpasst habe, war der Rudermaschinenraum. Das Ruder moderner, schneller und großer Schiffe lässt sich nicht mehr von Hand betätigen, die Kraft erzeugt in der Regel eine hydraulische Rudermaschine, die am Heck eines Schiffes untergebracht ist. Naja, sowas beinhaltet halt Tanks für Hydrauliköl, elektrische Pumpen, um dieses unter Druck zu setzen, Schläuche zu den Hydraulikzylindern, die den Druck des Öls in eine mechanische Schiebbewegung umsetzen, und elektrisch gesteuerte Druckventile, mit denen letztlich der Hydraulikdruck für die Zylinder gesteuert wird. Dazu Sensoren und Steueranlagen, die das Ganze überwachen und z.B. auch die Stellung des Ruders (bis zur Brücke) zurückmelden. Ich hab sowas schon einmal auf einem Containerschiff gesehen, auf dem ein Freund von mir als Elektriker gefahren ist und der uns eine persönliche Führung im Hamburger Hafen gegeben hat.

Eine Sache an der „Peder Skram“ fand ich noch bemerkenswert (neben dem Harpoon-Zwischenfall von 1982): Sie war im Prinzip ein Geschenk der USA an Dänemark. Zwei Schiffe dieser Klasse wurden gebaut, eins davon wurde komplett mit US-Geld finanziert, denn Dänemark konnte den Bau von zwei Schiffen dieser Klasse nicht stemmen. Als NATO-Partner und „first line of defence“ gegen den Warschauer Pakt in der Ostsee war es das den Amerikanern offenbar wert.

Es wurde spät, und ich hatte zwar das größte, aber erst eines von drei Schiffen besichtigt. Also ging ich an Bord des Schnellbootes „Sehested“. Ich hatte darüber schon gelesen, dass die Taktik dieser Schiffe „Hit and run“ war. Diese nur 46 m langen Boote mir 26 Besatzungsmitgliedern hatten bzgl. ihrer Hauptbewaffnung, der acht an Heck installierten Harpoon-Raketen, kaum weniger Feuerkraft als die mehr als doppelt so lange „Peder Skram“ mit ihrer bis zu fast achtmal so großen Besatzung. Mit ihren drei Rolls-Royce-Gasturbinen schafften diese Boote, die neben den acht Harpoons noch mit zwei Torpedos und einem 76mm-Geschütz bewaffnet waren, bis zu 40 Knoten. Sie konnten außerdem zur Flugabwehr Stinger-Raketen verschießen und Minen legen. Im Ernstfall sollten die Boote irgendwo gut versteckt unter Tarnnetzen in Fjorden liegen und den Gegner – große Schiffe des Warschauer Paktes – erst einmal kommen lassen. Wäre der Gegner in Reichweite der eigenen Waffen, hätte man die eigenen Radarsysteme und Maschinen hochgefahren, sich dem Gegener mit hoher Geschwindigkeit genähert, Raketen und/oder Torpedos auf den Weg gebracht um dann schnell wieder verschwinden. Die offensiven Fähigkeiten dieser Boote war, gemessen an ihrer Größe, immens, die defensiven Fähigkeiten bestanden vor allem in ihrer Agilität und darin, nur ein kleines Ziel zu bieten. Dazu muss man wissen: Ein bis zwei Treffer mit modernen Torpedos oder Seezielflugkörpern können absolut genügen, um auch ein großes, modernes Kriegsschiff zu versenken. Die russische Schwarzmeerflotte hat diese Tatsache wahrscheinlich ihr Flagschiff gekostet. Denn moderne Kriegsschiffe sind – im Gegensatz zu ihren Pendants aus dem ersten und zweiten Weltkrieg – absolut nicht gepanzert.

Es gab zehn Boote der Willemoes-Klasse, die „Sehested“ ist das einzige ihrer Art erhalten gebliebene. An Bord sah ich mich erst auf eigene Faust um, traf dann aber auf eine Gruppe junger Leute, die von einem Veteranen, der selbst auf diesem Boot gefahren war, geführt wurde. Ich stellte ein paar Fragen, machte ein paar Bemerkungen, und der Mann war so freundlich, mein Englisch zu loben (und sagte, er spräche ja lieber Deutsch, später erwähnte er, dass er selbst 15 Jahre lang in Deutschland gelebt habe) und über meine Fachkenntnisse zu staunen („you’re a nerd, but in a good way“). Auf meine Frage nach der V0-Messanlage am Geschützrohr der Oto-Melara-Kanone sagte er, das wüsste er nicht, er sei kein Artillerist. Jedenfalls zeigte uns der sympatische Däne hier auch die Brücke, das CIC (wo er gearbeitet hat), Mannschaftsunterkünfte und so weiter.

Dabei gab er einige Details über das Leben an Bord wieder, welches auf diesen engen Torpedobooten wie es scheint, weit weniger diszipliniert gewesen ist, als an Bord größerer Schiffe… Man konnte das teilweise auch an den Schildern und „persönlichen Dekorationen“ („all these colorful lights you see here is nothing crucial for the ship – they’re just partylights“) sehen. Er sprach auch darüber, wieviel Alkohol, Bier und Wein (offenbar galten Wein und Bier nicht so richtig als Alkohol) die Seeleute im Ausland kaufen, wieviel sie davon nach Dänemark legal einführen durften und wieviel an Differenz demzufolge an den Wochenenden an Bord halt vernichtet werden mussten. Ab den 80er-Jahren gab es auch weibliche Kameradinnen, geändert hätte sich dadurch nicht viel, nur dass man vielleicht besser darauf achtete, wie viele Schuhe vor einem „Bunker“ (Koje) mit zugezogenen Vorhängen standen…

Es hat sich jedenfalls gelohnt, seinen Ausführungen zu lauschen. Dann war es fast 17 Uhr, und das Museum schloss. Die Maschinen des Schnellbootes (drei Gasturbinen für drei Wellen, die beiden äußeren Wellen konnten auch für langsamere Fahrt mit zwei Dieselmaschinen betrieben werden) konnte ich mir nicht mehr ansehen, und für das U-Boot hatte ich gar keine Zeit mehr. Hm. Ich bin wohl doch zu detailverliebt. Meine Copenhagen Card erlaubt mir nicht, ein Museum mehrmals zu besuchen, daher werde ich mir wohl auch morgen und Montag den Besuch des U-Bootes sparen. Egal. Ich hab schon drei U-Boote von innen gesehen. Am Ende ist es eh wie immer, enge Gänge, Klaustrophobie, Leitungen, Armaturen, Torpedos, Ölgeruch, winzige Manschaftsunterkünfte, eine Pantry und so weiter. Zwar finde ich es schon ein wenig schade, aber ich kann damit leben.

Also ging ich meines Weges, nicht zu der Haltestelle, wo ich zuvor ausgestiegen war, sondern Richtung Opernhaus, wo ebenfalls eine Haltestelle lag (schien mir günstiger). Hier nahm ich den nächsten Bus in Gegenrichtung in Bezug auf die Hinfahrt. An der Haltestelle „Skt. Annœ Gade“ („gade“ scheint „Straße“ oder „Weg“ zu heissen, also das, was auf Schwedisch „gatan“ heißt) an der Erlöserkirche stieg ich aus. Die Kirche, die auf Dänisch „Vor Freisers Kirke“ heißt, bietet als Besonderheit eine Wendeltreppe außen am Turm, die man erklimmen kann. Ich hatte darüber im Netz gelesen und Lust, dies trotz des regnerischen Wetters und einer gewissen Müdigkeit in den Knochen nach fünf Stunden Kriegsschifferkundung sofort durchzuführen. Nun, es klappte nicht. Meine Copenhagen Card hätte zwar für ansonsten kostenlosen Eintritt gesorgt, aber ich brauchte eine Zeitslotreservierung, und da war schon alles ausgebucht. Das kommt aber für morgen oder Montag auf die Agenda.

Stattdessen gönnte ich mir im Café auf der anderen Straßenseite einen Latte (von dem ich leider einiges verschüttete, als ich auf der Treppe zurück zur Straßenebene und den Aussentischen stolperte) und einen Muffin. Ich blieb nach dem Verzehr noch einige Zeit sitzen und ruhte mich ein wenig aus. Danach nahm ich den nächsten 2A-Bus zurück zum Hauptnahnhof und ging von dort zurück ins Hotel.

Tja, ich denke, das war es auch für heute. Ich hatte überlegt, noch irgendwo was essen zu gehen, aber bis ich Bilder hinzugefügt habe, wird es nach 22 Uhr sein, und ich bin auch schon ziemlich müde. Morgen ist – wahrscheinlich – ein anderer Tag.

Bis bald.

PS: Ich bitte diejenigen, die ich zu sehr mit technischen Details über meinen Kriegsschiffbesuch genervt habe, um Verzeihung. Da kann ich mir die eine oder anderer Person vorstellen…

Keine Sorge, der Chef und ich haben die Lage natürlich sofort gecheckt und die technischen Details „wohlwollend übeflogen“, wie er es ausdrückte. Liebe Grüße von der Terrasse in der Jahnstraße 28a.

Aha. Das dachte ich mir fast. Der Bericht heute wird eher Details enthalten, die Dich storasyster und die Chefin interessieren könnten.